温都讯 1月8日上午,在北京召开的2018年度国家科学技术奖励大会上,温州医科大学校长李校堃团队的项目《我国原创细胞生长因子类蛋白药物关键技术突破、理论创新及产业化》荣获国家科技进步奖二等奖,李校堃获国家主席习近平亲切接见。

李校堃,教授、博士生导师,现任温州医科大学校长,党委副书记,入选教育部“长江学者”特聘教授、国家教学名师、国家“万人计划”专家,曾获全国优秀科技工作者等荣誉。2017年10月荣获2017年度何梁何利基金“科学与技术进步奖”,2017年11月荣获“谈家桢生命科学产业化奖”,2017年12月获第十一届“药明康德生命化学研究奖”学者奖,2018年5月摘得中国工程界最高奖——光华工程科技奖。

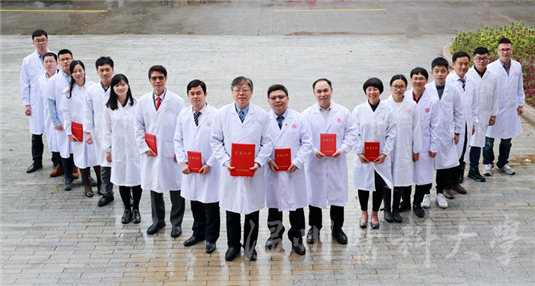

本次获奖项目完成人依次是李校堃,王晓杰,黄志锋,林丽,肖健,黄亚东,惠琦,方海洲,宋礼华。项目完成单位分别是温州医科大学,珠海亿胜生物制药有限公司,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司,广州暨南大学医药生物技术研究开发中心。

李校堃带领的科研团队历经近30年探索与实践,在国家863、国家重大新药创制等项目支持下,通过产学研协同和校企医整合创新,重点围绕成纤维细胞生长因子等细胞生长因子类药物临床转化和制剂开发的共性技术难题进行理论创新和技术突破,在过程工艺优化、新型蛋白制剂开发、长效修饰工艺建立、适应症范围拓展、新机制和新功能发现等方面开展系统而深入的研究,取得多项创新性成果。极大提升生长因子创新药物的适用人群和患者依从性,显著提高了我国在细胞生长因子类药物领域的市场占有率和竞争力,形成了我国自主创新药物研究及推广新理论,确立了我国生长因子类药物产业化的国际地位。

随着糖尿病患病人数的增加,糖尿病导致的足部溃疡和眼表溃疡及干眼患者人数增多。根据2017年中华医学会糖尿病周围血管病与足病学年会报告,糖尿病可导致全身多器官损害,其中糖尿病足发病率为8.1%,截肢率为27.3%,截肢后5年内死亡率高达40%。近十年,李校堃团队针对临床创伤治疗遇到的新问题、新特征和新需求,以转化医学和整合医学思路对生长因子创新药物开发体系进行了系统提升,从理论角度挖掘新机制、新靶点;从应用层面丰富制剂类型和适应症范围,极大提升了生长因子创新药物的适用群体和患者依从性,让众多病患从慢性溃疡导致的截肢及致盲等困扰中得益。李校堃团队开发生长因子一类新药3项,植入型Ⅲ类医疗器械1项,培植年销售过亿品种4个,累计销售突破百亿。获得临床批件9项,获得授权发明专利45项。生长因子系列产品在全国5500家医院应用,临床用药人次6800万。在Nature等杂志发表高水平SCI论文96篇,形成了基于临床重大需求的基础与应用、校企医紧密整合的新药开发及临床转化模式,为我国重组蛋白药物的可持续发展提供了实践依据和理论支撑。

在去北京领奖前夕,李校堃团队接受了记者的专访。

此次是李校堃团队第二次获得国家科学技术进步奖,此前,团队的研究项目“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”被授予国家科技进步一等奖。这一次在去北京领奖前夕,李校堃团队接受了记者的专访。

近30年蛰伏,灵感来自蜥蜴断尾

2009年,李校堃团队就因生长因子类蛋白药物项目获得过国家科技发明奖,经过10年的实践创新,今天,李校堃手上捧的这本证书就是最有力的佐证。李校堃介绍,10年来,生长因子类蛋白药物受用人次超过一亿人次,其中,在5500多家医院进行了临床试验,用药人次6800万,在创伤救治和糖尿病的治疗产生了突破性的进展。

李校堃说,创造是很难的一件事,去走别人没走过的路,就像中国人刚开始喝啤酒、第一次开汽车、第一次用手机,很多人刚开始都抱着怀疑、不理解的态度。

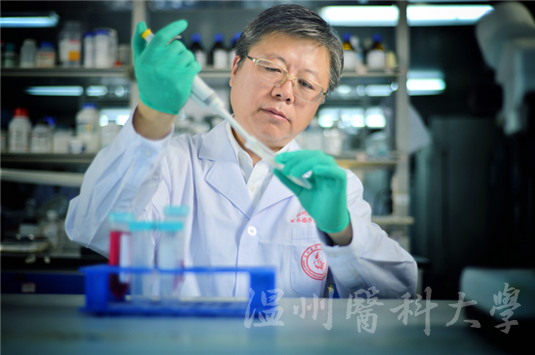

1992年,李校堃师从暨南大学生物工程研究所所长林剑教授,开启了“生长因子”研究的征程,也就是在这一年,他考取了中山医科大学的博士研究生。“我们为什么去研究生长因子?是从蜥蜴的尾巴断了为什么会长出来开始的。”那个时候,经过研究发现,这和生长因子的作用有关。

面对脸部需要缝合30多针,亲身试验药物

真正和“生长因子”结下不解之缘,则是源于一次意外。那是1992年的一个夜晚,李校堃在暨南大学骑着自行车从图书馆回宿舍,不慎摔到了一个一米深的沟里,面部着地,造成半脸皮肤全部挫伤,镜片都碎了,鼻梁、颧骨等5处穿透伤,需要缝合30多针……李校堃笑着说:“当时也是怕疼,就没缝这30多针。”他回到宿舍后,无意中想起了放在冰箱里的几瓶“成纤维细胞生长因子喷雾剂”,这是导师要他次日带去进行动物实验的试剂。“我突然想到,我们正在研究的成纤维细胞生长因子可以修复创面,是不是可以用在自己身上?可是,当时学界对‘成纤维细胞生长因子’的研究仍停留在动物实验阶段,尚未进行过临床试验。我思想斗争了很久,到底是用还是不用,甚至想到了居里夫人、保尔柯察金,如果真发生意外,就当为科研做贡献了。”正是这甘当“白老鼠”的一试,奇迹发生了,“喷了几次后,伤口逐渐结痂,三周后伤口痊愈,现在如果不贴着我的脸看,基本看不出疤痕。”这也是李校堃为之自豪的一件事。

温州人做科研也有工匠精神

做科研,辛苦可想而知。

为了研究生长因子,李校堃可以两个月不出实验室,吃住都在里面。“每一个项目进展都是轮轴转,每一刻都要在实验室紧盯着。”他记得有一次实验室停电,冰箱里的水都化了,他因为太累了,睡在地板上浑然不知,等到醒过来的时候,全身都湿了。“最痛苦的是,我做了一个项目出来,国际上并不认可。”从理论、实践研究,面对国外的质疑声,李校堃进行有力的回击。“就好比你发明了面粉,可是面粉不能直接吃,需要做成包子、花卷,温州人有一种特性,就是会把很多事情会做到极致。”2004年,李校堃带着他的团队来到温州。“温医大的发展和我们学科发展同样都有一种工匠精神,这也是我当初来到温州的初衷,在温州的土壤里开花结果。”

“任何一个学科不能单独生存,都是互相交叉,需要很多技术支撑,需要创造很多条件。”下一个10年,李校堃计划让生长因子项目成为产业化在温州落地,进行科技成果转化,让它真正在温州枝繁叶茂。

原文链接:

扫一扫在手机打开当前页