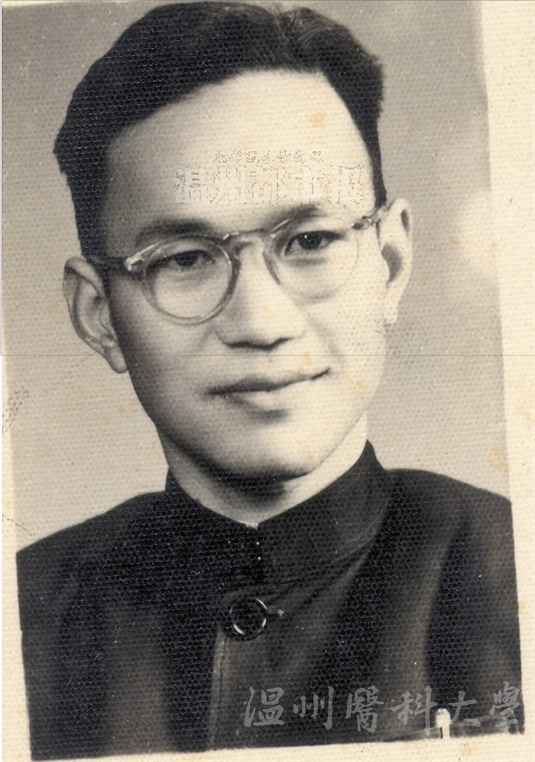

儿科专家黄达枢

资料图片(中为黄达枢)

温州医科大学供图

温都讯 11月6日,我国著名儿科专家、温州医科大学(原温州医学院)儿科创始人、儿科系首任主任黄达枢逝世。

1995年,省卫生厅批准在温医附二院建立“浙江省小儿呼吸疾病诊疗研究中心”;1997年,温医附二院呼吸科被列为浙江省医学重点学科;2011年,温医附二院小儿呼吸科入选卫生部国家临床重点专科……这些成果,都少不了黄达枢的付出。

1958年主动来温

建立儿科教研室,最初仅他一人执教

1920年,黄达枢出生在台州黄岩金清港(现属路桥区)的一个书香家庭,他的几位哥哥都从事医务工作,从小受到熏陶,他也立志医学事业。

1958年,为了适应整体医疗布局和日益迫切的医疗需要,浙江省人民政府决定在温州创立医学院,可是当时的温州经济落后且交通不便,谁也不愿去。当时,已在浙江医学院儿童保健院工作10年的黄达枢主动报名来温。

黄达枢的妻子和亲友都住在杭州,女儿出生才4个半月,并且刚刚搬进新房。丈夫的决定让妻子王瑞华很不解。王瑞华回忆:“那时他幽默地哄我说,到了温州,有很多海鲜水产吃。其实我知道,他的想法很简单,就是只要组织需要他就去。”

从接到通知到来温州,短短3天时间,他们卖掉了搬新房置办的家具。来温后,一家人住在原温州卫校现温医大附一院老院门诊部附近一个八九平方米的小房间里。

儿科教研室建立之初,只有黄达枢一人执教。随后,他逐步建立了严格的教师试讲制度、教学评估制度、教学观摩制度、小讲课制度和三级查房制度等。1978年,温医儿科系诞生并面向全国招生,黄达枢成为首任系主任。1979年,温医儿科入选我国医学院校首批硕士学位授予点,黄达枢开始招收硕士研究生,此后成功培养了23名医学硕士,他们中的许多人如今已成为国内医疗卫生领域的翘楚。

在他的门诊中

两类孩子需要“插队”就医

儿科被戏称为“哑科”,孩子小不会诉说病情,医生诊断困难,医学界有句行话“宁治十大人,不治一小孩”,可见治疗一个孩子是多么不易。

而黄达枢特别喜欢小孩,在他看来,看病并不是从患儿坐在对面的那一刻才开始。因为孩子的病情变化很快,一个好的儿科医生,要时时观察、处处留意,发现病史和望、触、叩、听之外的有用信息。黄达枢看门诊时,总会带着学生在门口走廊走一圈,摸摸这个孩子的脸蛋,拍拍那个孩子的肩膀,拉近与孩子的距离。温州医科大学儿科系带头人李昌崇回忆:“我在儿童门诊时,也经常会用很多愉悦的方法减轻小孩子的就医恐惧感,很多人以为是我自创的,其实不少都是师承黄老的。”

长期的经验积累,黄达枢发现,两类患儿要特别注意,一是极度哭闹的,二是特别安静的。这两类孩子可能得的都是急病,要让他们“插队”,安排他们优先就诊;而如果发现患儿中有呼吸时鼻翼扇动且脸色苍白的,他则马上让护士安排吸氧并直接送去急诊室;而对于那些打哈欠、伸懒腰的小家伙,会将他们留到最后就诊,因为黄达枢清楚,这类孩子并无大碍。

学生追忆

附二医儿科主任医师 罗运春教授

我至今仍清晰记得黄老上课时的情景:上课非常认真,投影用的胶片都是他亲笔书写,规范清楚,信息量大、内容新颖,常常引用国内外最新相关动态,并进行交流和讨论。黄老对学生在专业上要求严格,时常把他们请到只有40平方米的家里一对一指导。我们每一篇论文的定稿和成文,黄老都花费了很多心血,从文章结构到标点符号,他都逐一审阅和修改。

美国弗吉尼亚联邦大学 儿科门诊部主任赵伟

为改进对呼吸道合胞病毒性肺炎的诊断,黄老亲自联系送我去北京首都儿研所学习。为提高对小儿呼吸困难的疗效,他又送我去上海儿科医院学习,从而在温州首先开展使用机械呼吸机,大大提高了呼吸衰竭的治疗成活率。

美国医学院颁发医学博士学位的喻兰萍博士

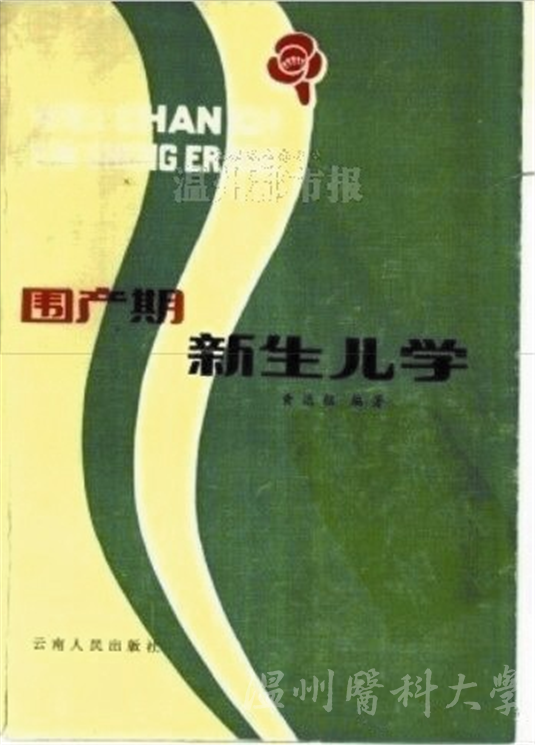

我仍然记得,1983年盛夏之夜黄老大汗淋漓奋笔疾书编写《围产期新生儿学》的情景:那段时间他白天要主持医疗和教学工作,晚上则熬夜写书到深夜。在没有电脑的年代,校稿、修改和清样等皆是他一人手工书写完成,《围产期新生儿学》是国内第一部有关围产期新生儿的书。

上海市委常委、中国(上海)自由贸易试验区管委会主任、区委书记沈晓明(黄达枢带出的87届研究生)

黄达枢老师对学生在生活上的照顾也是无微不至。在那个生活艰苦的年代,他经常在家里开“小食堂”改善学生的伙食,学生有经济困难时,他会毫不犹豫地慷慨解囊。

原文链接:

扫一扫在手机打开当前页