钻研,是一种耐得住寂寞的态度,也是一种对事业的孜孜追求精神。这正是温州医科大学基因组医学研究院院长苏建忠十余年如一日的生动写照。从解码基因的科学家,到引路育人的“最美导师”,苏建忠教授的钻研之路,是一场与海量数据的漫长对话,也是一次次照亮学生科研梦想的温暖奔赴。“师者潜心”,是甘坐冷板凳的定力,更是面向人类健康的终极关怀。他选择扎根温州,直面中国过半青少年近视率的挑战,用计算生物学之力,在微观世界中探寻着生命的光明之境。

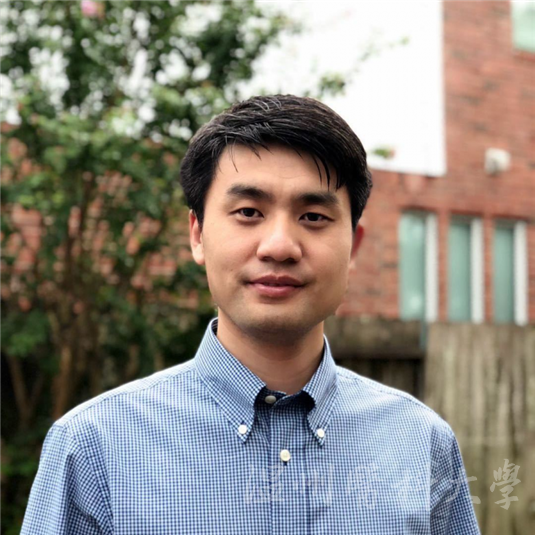

人物名片:苏建忠

温州医科大学基因组医学研究院院长,温医大附属眼视光医院/瓯江实验室PI(项目负责人)、国家高层次引进海外人才,国家自然基金青年A类(原国家杰出青年)基金获得者。博士毕业于哈尔滨工业大学数学系,美国贝勒医学院分子与细胞生物学博士后。担任浙江省生物信息学会副理事长,中国生物信息学会理事,CCF生物信息专委会委员等学术职务。

数据为眸,照亮眼病患者的光明路

从哈尔滨工业大学数学博士,到美国贝勒医学院分子与细胞生物学博士后,苏建忠的学术生涯始终围绕“从海量数据中挖掘生物学规律”展开。2018年回国时,他婉拒浙江大学等名校邀请,选择扎根温州医科大学附属眼视光医院。

当时的一组数据深深震撼了苏建忠——中国中小学生近视率超53%,因高度近视等致盲者突破1700万。“眼病不只是个人健康问题,更是公共卫生挑战。”苏建忠教授敏锐察觉到,传统医学难以应对这类成因复杂的疾病,而自己擅长的交叉学科背景,恰好能成为破局关键。自此,他聚焦高度近视等致盲性眼病,用计算力量解码多组学数据、解析遗传机制,探索精准防控之道。

在多项国家自然基金项目支持下,他带领团队在视网膜再生医学领域取得里程碑突破——成果以封面文章发表在2025年转化医学领域热点问题顶级期刊《Science Translational Medicine》上。长期以来,“高等哺乳动物是否存在真正视网膜干细胞”是学界20年争议焦点,苏建忠团队创新融合单细胞多组学、空间转录组学与干细胞技术,最终在人类胎儿视网膜睫状缘区,发现并分离出新型视网膜干细胞,还构建出高效再生视网膜的类器官模型,动物实验中,移植的干细胞可修复受损视网膜、改善视觉功能,为患者带来新希望。

科研无坦途,“死磕精神”是苏建忠的人生信条。曾有三个月,团队筛选视网膜干细胞时,单细胞测序数据始终“杂乱无章”,成员一度沮丧。但他迅速从数据溯源、算法创新、多模态验证三方面调整策略,带领团队咬牙攻坚,最终突破瓶颈。这份坚守,正是他为眼病研究不断前行的动力。

最美导师:点亮无数科研梦想

深耕科研的苏建忠,还是研究生心中的“最美导师”。他格外注重培养学生的科研思维、实践能力与团队合作力。

科研思维上,他不满足于让学生完成实验,而是引导他们发现问题、提出假设、设计验证路径,鼓励跳出框架尝试“概念创新”;实践能力上,他让学生全程参与科研,从实验设计到论文撰写,理解研究逻辑闭环;团队合作中,他推动不同背景学生组队,让数学专业者开发算法、医学背景者做实验验证,在协作中学会倾听分享。

面对“畏难退缩”的学生,苏建忠用“手把手带教+反复追问”引导。曾有学生遇难题就焦虑,他不直接给答案,而是通过“为什么这样做”“会有哪些偏差”等追问,让学生自主发现不足。同时,他让学生从小目标入手积累信心,最终这位学生不仅能独立解决复杂问题,还能带领师弟师妹开展课题研究,成长为团队核心。

学生们说:“导师既注重学术,更关心我们的生活健康。”苏建忠常提醒学生规律作息、坚持运动。团队还会组织聚餐、户外团建,让大家在轻松氛围中交流。2019年他生日时,学生们还精心录制了祝福视频,这份双向的温暖,正是他育人的最好见证。

科研育人:两种角色双向奔赴

无论是科研还是教学上,苏建忠演绎了一场双重身份的双向奔赴。被问及“科研突破”与“学生成长”带来的成就感有何不同,他说,“科研上的突破往往意味着我们解答了未知世界的一部分,这是一种智识上的兴奋与满足;而看着学生从懵懂的研究生,逐渐成长为能独立开展研究、具备创新思维的学者,这种喜悦会一直沉淀在心里,长久而温润。”

他坦言,这两种成就感相辅相成,成为他前行的重要动力:“科研遇到瓶颈时,会从学生的成长中汲取力量;在教学中遇到挑战时,又能借助科研探索的激情去激励自己重新找到方向。”

从实验室里与数据“死磕”的科研人,到校园里陪伴学生成长的“最美导师”,他用专注与热爱,在科研与教学的道路上砥砺前行。

扫一扫在手机打开当前页