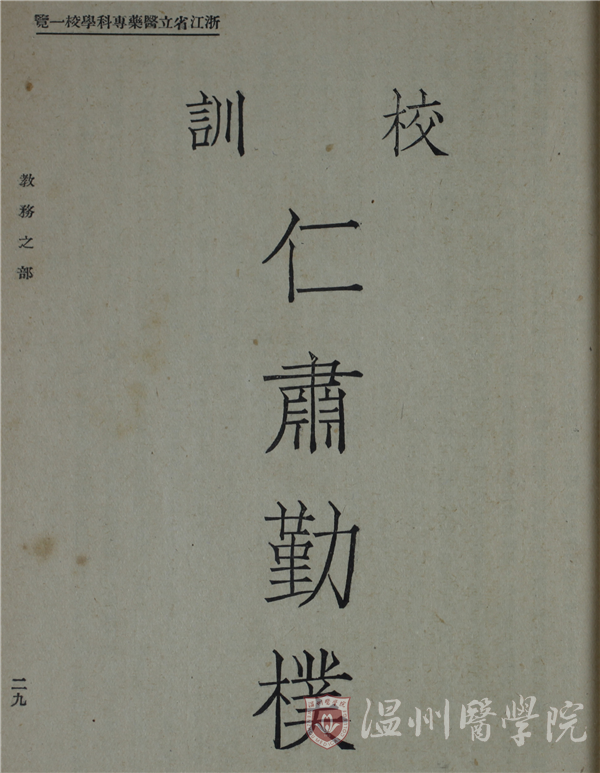

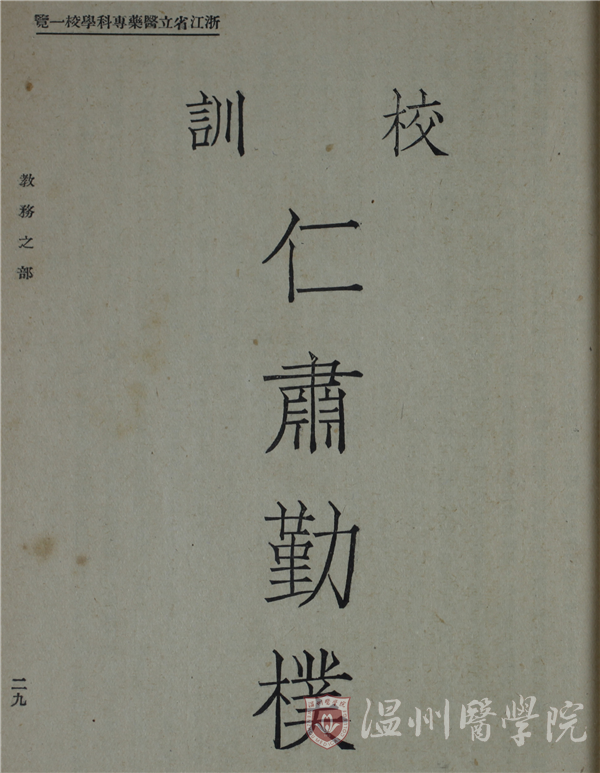

蜡黄的纸张间,字迹清晰可见。1937年6月的《浙江省立医药专科学校一览》里,有4个字让在浙江图书馆古籍所里埋头查阅的周健民喜出望外。1935年10月15日出版的第一期《浙江省立医药专科学校校刊》里,同样的4个字,让在浙江省档案馆苦苦搜寻的梁栋如获至宝。

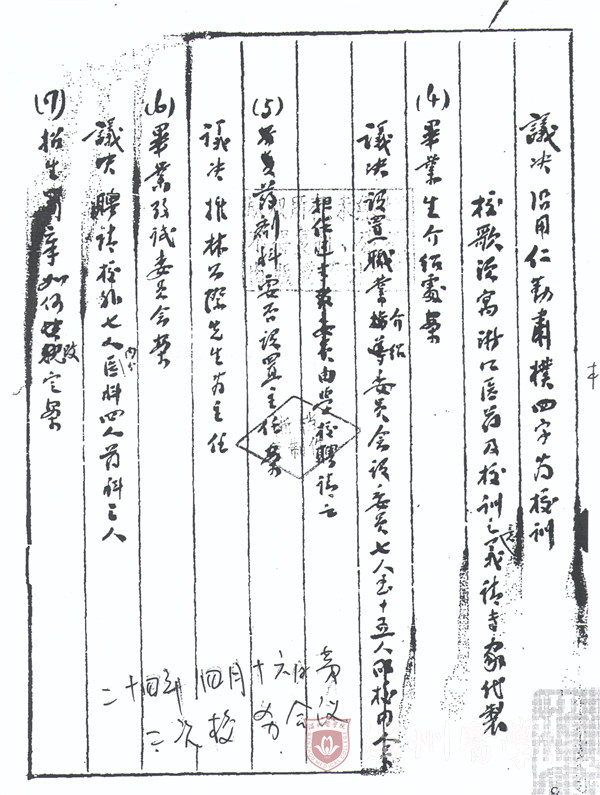

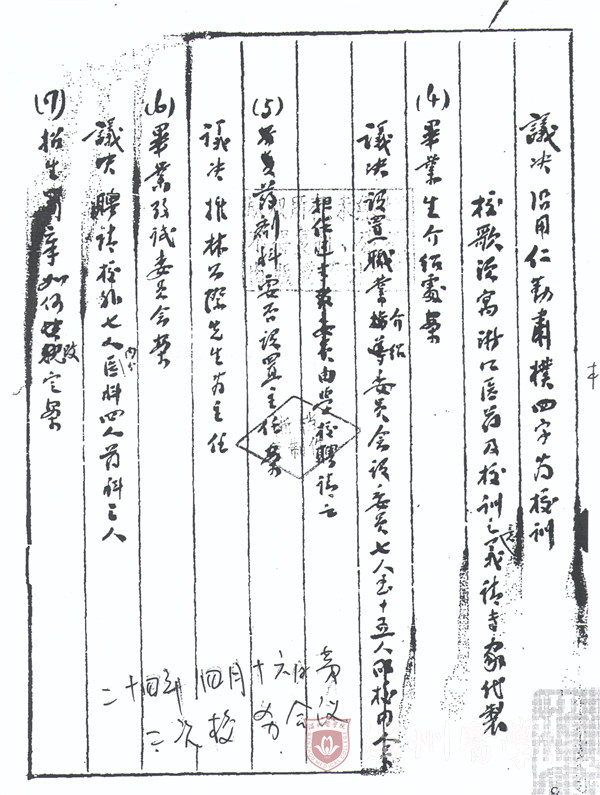

离他们各自的“穿越”时间已去数月,谈及当时的情形,他们依然兴奋异常。“深受鼓舞!”周健民说,“校训是一所学校办学理念、治校精神的反映,是一所学校教风、学风、校风的集中表现。它更是一所学校的灵魂,找到校训,就便于我们全面理解那个时代的历史了。”从1935年4月16日第二次校务会议的记录上,我们清晰看到“议决沿用仁勤肃朴四字为校训”字样,借助这把历史文化之门的金钥匙,让我们一同眺望百年医学的精神家园。

《浙江省立医药专科学校一览》里的校训字样

1935年4月16日第二次校务会议上决议沿用“仁勤肃朴” 四字为校训

“‘仁肃勤朴’的校训是当年学校办学理念和治校精神的真实写照,”周健民说,“‘医者仁心,救死扶伤’正是当年韩清泉创办浙江医学专门学校的初衷。”

1910年,韩清泉从日本留学归国后,他目睹当时英国基督教圣公会创办的杭州大方伯医院和广济医药专门学校常有欺凌中国百姓和学生的现象,深为愤慨。为了让民众和学生摆脱疾苦,韩清泉集合医学界同仁及地方爱国人士创办了浙江病院和浙江医学专门学校。在浙江病院施诊中,“凡确系贫病无力缴费者,所有号金、药费,不取分文”。数月后,由于治疗成绩显著,服务态度良好,收费低廉,深为广大病家所欢迎,得到了社会人士的好评。而后,学校在艰难历程中颠沛流离,但是,无论遭遇如何恶劣的环境,他们始终用“仁心仁爱济苍生,救死扶伤惠天下”诠释着最初的办学理念。

一战期间,校长韩清泉介绍第一期毕业生张振夏及第二期毕业生俞体仁赴法国任华工总医院医师,为参战的华工进行医疗。1926年夏,国民革命军誓师北伐时,军医人员非常缺乏。为了组织兵站医院、后方医院、各部队之野战医院和卫生队等各级医疗机构,以利作战,医专前后赴粤及北伐途中加入者达二百余人。1937年抗战爆发后,医专师生又毅然投入伤员营救和治疗中。八年抗战,医专全部毕业同学,除少数人未及时撤退留在沦陷区者外,十之七八均加入各级卫生单位担任骨干。“在如此艰苦的条件下,学校甚至两次遭遇停办的危机,但是,全校师生依然坚持救死扶伤的理念,实在令人感动。”周健民说。

翻开《浙江省立医药专科学校一览》,各类图表和规章制度一应俱全。仅仅与学生有关的统计表就有“学生家庭职业统计表”、“学生籍贯统计表”、“学生年龄统计表”和“各年级学生人数统计表”等,折线图、柱形图、扇形图清晰直观;实习室规则、管理器械药品规则、训育方针及实施方案、学生假期劳动服务纲领等各种规章制度几十篇。此外,多本各类校友录、同学录、教职工名册中详细记载了籍贯、年龄、性别、毕业年份(入校工作年份)、学制等信息;各类教学计划、工作总结,也保存完好。办学条件的艰苦、管理人员的匮乏,并没能阻碍医专成为一所管理严谨的学校。

参与史料收集的张海智认为,“尽管‘勤朴’二字现在很少提,但在那个年代却是他们的行为准则。” 1911年,韩清泉等人向省当局申请拨款8000元办浙江病院。草创初期,经费拮据,各科医师,均志愿支最低生活费,不收受正式工资。韩清泉等在外兼职所得,亦常贴补医院。1912年夏,韩清泉等向浙江省政府申请到资金5600元,方才创办起浙江医学专门学校。那时的医专,没有正式的固定课堂,校舍只能靠租用民房以维继;没有医学课本教材,教师口授、板书,学生笔记;至于解剖等挂图,只能请人绘制;人体骨骼模型则由学生集体至城外荒坟地零星检拾。学校在一切教育设施方面,也都是坚持勤俭办学,尽量以不花钱、少花钱为原则。

“仁肃勤朴”的校训精神如一股强大的力量支撑着医专历经磨难,依然能顽强地存活下来。一百年来,尽管命运多舛,颠沛流离,但“仁肃勤朴”的校训精神依然值得我们去崇尚、践行。

扫一扫在手机打开当前页